产业赋能•铸魂强技•卓育英才:智能制造类一线工程师培养模式研究与实践

1.成果简介及主要解决的教育教学问题(不超过1000字)

一、成果简介

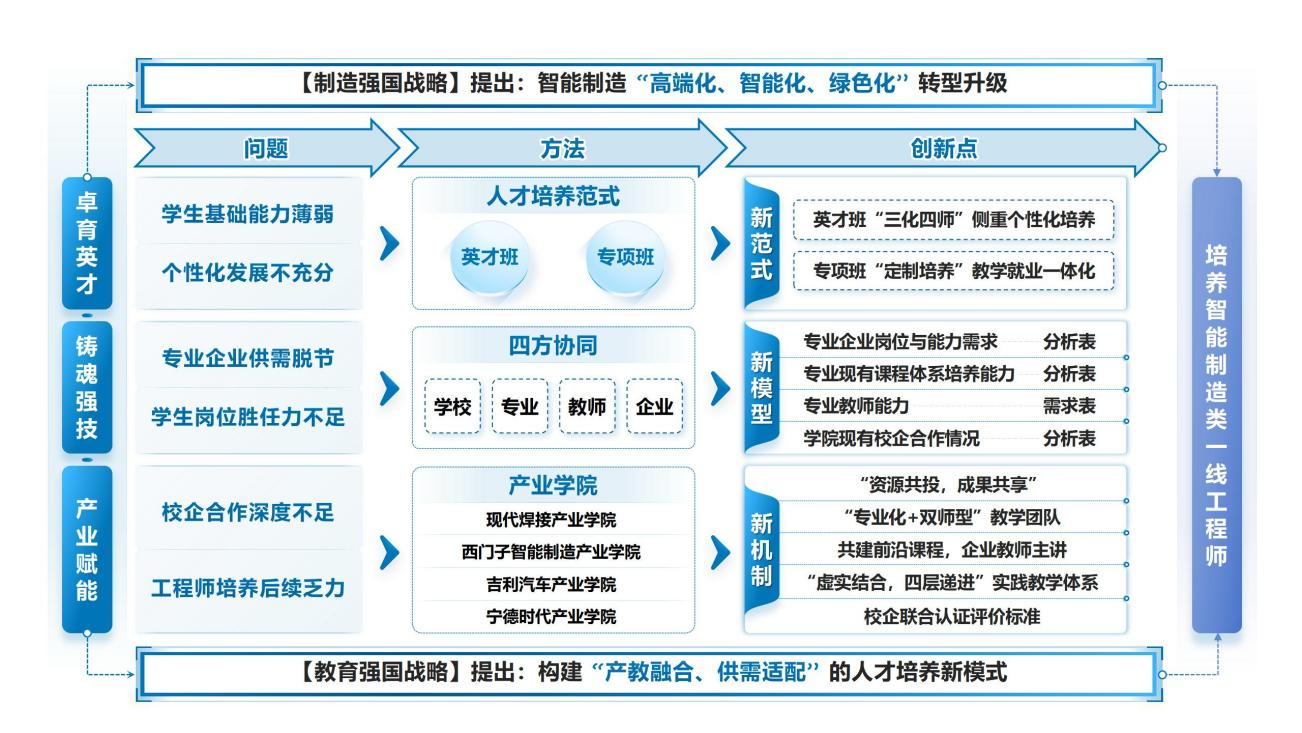

教育强国建设规划纲要(2024—2035年)明确提出构建"产教融合、供需适配"的人才培养新模式。地方高校作为一线工程师人才培养的主阵地,应紧扣国家制造强国战略和龙江“4567”现代化产业体系高端装备制造业发展需求,深化人才培养模式改革。

本成果以立德树人为根本任务,以服务国家制造强国战略和区域发展、推进新工科2.0建设为契机,面向智能制造与高端装备领域“高端化、智能化、绿色化”转型升级的人才需求,创新构建了“产业赋能•铸魂强技•卓育英才”智能制造类一线工程师培养模式。

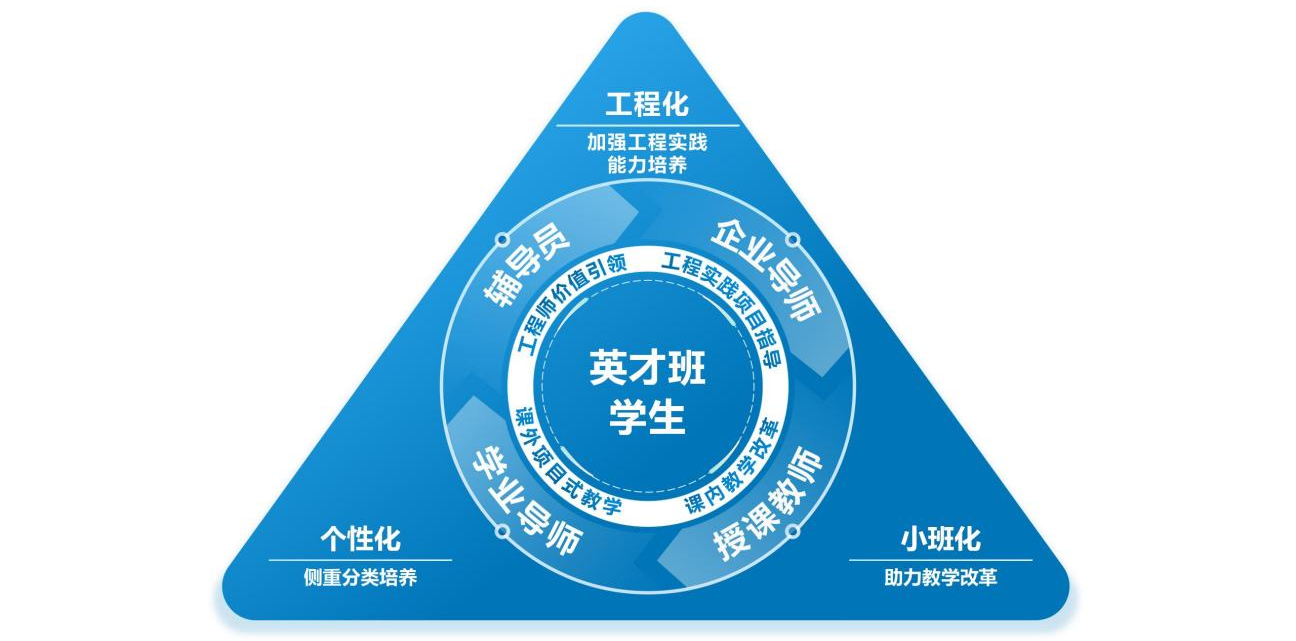

首创“英才班+专项班”人才培养范式。英才班严格遵循“个性化、小班化、工程化”的“三化”原则,打造了由辅导员、学业导师、授课教师和企业导师共同组成的“四师”育人体系,通过学业导师的专业引领和企业导师的实践赋能,扎实筑牢学生的工程基础知识,充分激发其创新潜能;专项班精准聚焦行业内的紧缺岗位,实现人才培养与产业需求的无缝对接。

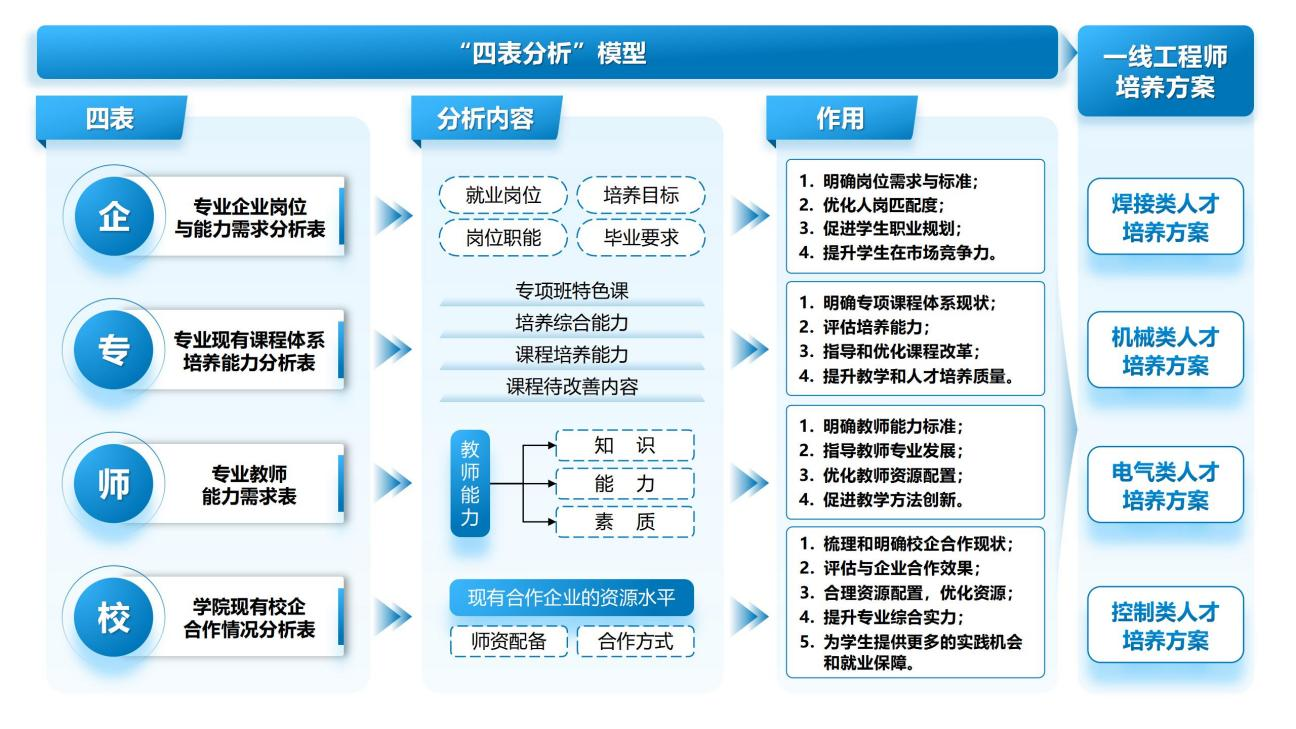

构建“学校-专业-教师-企业”四方协同育人共同体,形成了多方联动、资源共享的育人格局。运用“四表分析”模型,系统性地解析岗位需求与培养要素之间的内在联系,构建了持续改进的育人闭环体系。

创建“智能制造”产业学院框架下的一线工程师培育机制。通过“资源共投-利益共享”的协同治理模式,联合组建高水平的“专业化+双师型”教学团队,共建校企合作课程,搭建四层递进式的实践教学体系,形成虚实融合的实践教学生态环境,建立了校企联合认证的评价标准,保障了一线工程师人才培养的质量,为智能制造类一线工程师培养贡献了“华德智慧”。

图1 “产业赋能•铸魂强技•卓育英才”智能制造类一线工程师培养模式

本成果提升了智能制造人才培养质量,推动了智能制造类专业的跨越式发展,助力智能制造工程等3个新工科专业建设。机械设计制造及其自动化等3个专业获评国家职教师资培训点;汽车专业集群获评省级特色应用型本科示范培育专业集群;焊接技术与工程专业入选省首批“卓越工程师教育培养计划”、省级一流本科专业建设点,发布中国焊接协会团体标准4项,完成国家级新工科项目1项。本成果被《人民网》《黑龙江日报》等主流媒体报道。

二、主要解决了以下教学问题

(1)解决民办高校学生基础薄弱、学生个性化发展不充分的问题。

(2)解决专业发展与行业企业技术发展脱节、岗位胜任力不足的问题。

(3)解决校企合作深度协同不足、一线工程师培养后续乏力的问题。

2.成果解决教育教学问题的方法(不超过1000字)

一、创建“英才+专项”班培养范式,以破解学生基础薄弱与个性化发展不足问题

英才班以高质量就业为导向,通过校企双导师结构化面试结合学生职业发展意愿组建,以“三化”原则与“四师”育人体系为核心,个性化侧重分类培养,通过入学评估与动态监测实施针对性教育帮扶。小班化提供优质教学,配备48间专用智慧教室,建设智能制造数字孪生平台。工程化衔接产业需求,强化学生工程师职业认同,培育工程伦理素养。目前5个智能制造类专业48个班采用该模式,培养学生占比51.2%。辅导员开展思政教育,强化价值引领;学业导师每届指导5-8名学生的创新团队,开展项目式学习,提升协作与创新能力;授课教师推进教学改革,落实精彩课堂标准,激发学习兴趣;企业导师参与课程建设、开展讲座,强化工程实践项目指导。

图2 “英才教育”范式

专项班个性化培养。面向企业特定岗位需求,绘制人才能力画像,精准培养一线卓越工程师。现设置焊接、机械、电气、控制4类共计45个“专项班”,投入专项资金超3500万元,协同开发特色课程62门,为宁德时代等企业输送人才2000余人,2025届毕业生世界500强和上市公司等高质量就业率达59.4%。

图3 岗位适配的课程体系

二、构建“学校-专业-教师-企业”四方协同育人共同体,以化解供需脱节及岗位胜任力不足的问题。

基于“四表分析”模型,企业参与调研,明确岗位需求,指导专业优化培养方向。2025年走访智能制造类企业125家,形成问题清单4类20项,对人培微改进59处。校企联合开发项目适配课程,融入企业案例提升教学实效。企业参与师资标准制定,提供实践与培训机会,助推教师专业成长。通过共建实习基地、项目资源等,学生提升技能,教师能力提升反哺教学,实现人才质量提升、企业精准用人、学校实力增强、教师素养进阶的四方共赢。

图4 “四表分析”模型

三、创建“智能制造”产业学院框架下的一线工程师培育机制,以破解校企合作深度协同不足难题。

构建“资源共投-利益共享”的校企运行机制。共建4个产业学院,学校每年投入四百余万元,引入企业资源超千万元,设专项奖学金与横向课题奖金。校企共建“专业化+双师型”教学团队,双向挂职、联合攻关。合作开发62门由企业工程师主讲的行业前沿特色课程。依托企业国家级科研平台、省级重点实验室与校内实践中心,构建“认识实习-工程实训-虚拟仿真-自主创新”四层递进实践体系。共同制定一线工程师评价标准,覆盖课程成绩、实践考核与职业证书三维度,通过通讯评议与现场审议保障培养质量。已建成8个双师团队、158项真实案例,职业证书获证率超85%。

图5 一线工程师培育机制

3.成果的创新点(不超过800字)

一、首创“英才+专项”班智能制造类一线工程师培养范式

在省内率先构建“英才+专项”班培养范式。“英才班”侧重夯实理论基础与工程师素养,筑牢学生专业根基;“专项班”瞄准行业企业紧缺岗位,实施定向化、订单式培养,强化专项技能。坚持“侧重个性培养、全员成才教育”的育人理念,助力学生个性发展、突出专业+技能特色,实现教学就业一体化,打造出“下得去、留得住、用得广、上得去”的华德品牌。已为哈电集团、吉利集团、西门子等企业输送了大批设计开发与生产经营一线工程师,拓展了一线工程师培养新范式。

二、独创面向企业需求的一线工程师“四表分析”模型

通过系统分析企业岗位需求、专业课程体系、教师队伍能力、校企合作情况,构建“学校-专业-教师-企业”四方协同育人共同体,推动课程体系从经验驱动转向需求驱动,师资队伍从单一教学型转向产教融合型,校企合作从零散项目升级为系统联动,实现了人才培养与产业发展的同频共振。这一创新实践不仅显著提升了学生的岗位胜任力,为课程持续优化、教师专业发展、校企深度合作提供了科学依据,全面提升了人才培养质量、师资队伍建设水平和专业建设成效。

三、创建面向一线工程师的“智能制造”产业学院培育机制

创建了面向一线工程师的“智能制造”产业学院培育机制。提升产业赋能效果,实现了校企双方产业学院共建共享的可持续发展机制,共同打造“专业化+双师型”教学团队动态优化机制,实现了前沿工程实践经验向教学资源的有效转化;创建了四阶递进的实践教学体系,依托虚实融合的智能制造实践平台,系统强化学生工程实践与自主创新能力;率先建立了针对学生课程成绩、实践能力与职业证书等维度的多元评价标准,通过校企专家联合评审机制,确保人才培养质量与行业标准精准对接,显著提升了智能制造类一线工程师培养的适应性与卓越性。

4.成果的推广应用效果(不超过1000字)

一、成果主要成效

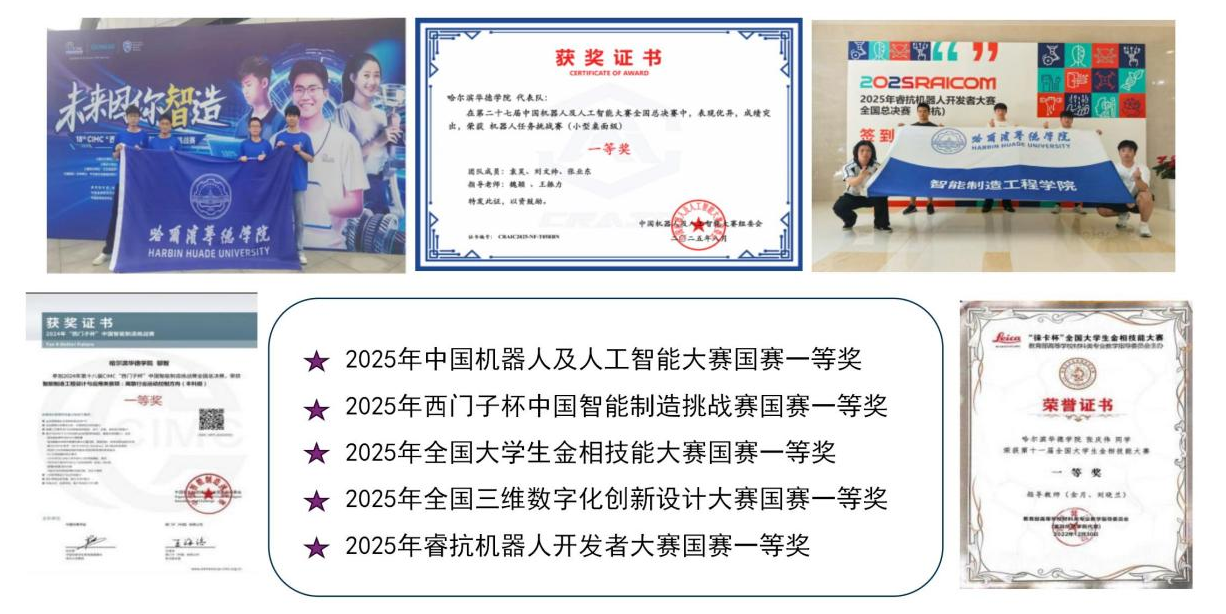

(1)育人成果

成果实施以来,英才班成绩显著提升,优良率达71%,较普通班高出近20%。构建“院—校—省—国”四级竞赛体系,实现“一专业一赛事”,院级获奖覆盖率达100%,累计获省级奖项727项、国家级103项,2025年获国赛一等奖5项。近三年,英才班80%以上取得国际焊接工程师等职业资格,学生发表论文67篇。2025年毕业生就业率位列全省第三,累计培养一线工程师2119人,用人单位满意度达98%,涌现出“全国最美青工”“省五一劳动奖章”等一批优秀毕业生。

图6 2025年学生获奖情况

(2)教师成果

资源建设显著:校企共建课程62门,其中《专门用途英语》获批省级一流课程;共建教学案例158项;完成教育资源库项目2项;出版教材29部,其中规划教材5部,《工业控制网络》获省级教材建设二等奖,印数4.38万册,被百余所院校采用。

教改成果丰硕:获省级教学成果奖2项,省部级教研项目82项,教育部新工科项目1项、省新工科项目1项。教师获“黑龙江省优秀教师”等称号,教学比赛获省级及以上奖项20余项,发表教研论文137篇,专利110余项。

产教融合深入:与西门子等36家智能制造企业签订校企合作协议,与吉利集团等共建4个产业学院,获评校企合作优秀院校、最佳合作单位、标杆学校等荣誉。

图7 教师获奖情况

二、专家鉴定

本成果国内高等教育评估专家李志义、李亚东、洪艺敏等专家给予高度评价,一致认为体系完整、特色鲜明、改革措施扎实,成功探索出了一条智能制造类一线工程师培养新模式,在应用型院校中处于领先水平,具有较强的示范性和推广价值。

三、推广应用

(1)校内试点,应用广范

以智能制造工程学院为试点,成果覆盖全校5个二级学院、26个本科专业,形成可复制推广的培养模式。开展校企共建课程示范课13次,最佳实践案例成果分享专题讲座20余次,育人成效显著。

(2)校外示范,认可度高

成果在中德职业教育论坛等30余场重大活动中作典型经验交流,19所院校来校学习,16所省内外高校借鉴应用,年均受益学生超3000人。获工信部人才交流中心充分肯定,连续承办中国机器人及人工智能大赛、睿抗机器人开发者大赛省赛,获优秀组织单位。

学院建成黑龙江省能源装备创新中心、博士创新站、巴顿焊接院士工作站及硕士研究生联培基地,获批省级实践教学示范中心与省级现代产业学院,每年接待省内外院校访问交流100余次。

四、社会影响

成果获校内官方报道40余次,被人民网等主流媒体转载。2024年《落实立德树人 开启一线工程师培养之路》刊发于《黑龙江日报》头版,引发社会广泛关注。

图8 媒体报道及社会影响