为严格落实《哈尔滨华德学院 2025-2026 学年第一学期课堂教学质量提升专项行动工作方案》要求,机械设计制造及其自动化专业紧扣 “筑牢人才培养课堂主阵地” 核心目标,以 “问题导向、靶向发力、闭环落实” 为工作思路,创新推出 “专题研讨破教学难题、集体备课强师资根基、学业座谈助学生成长” 三维联动举措,精准破解专业教学中 “学生课堂专注度不足、新教师教学能力待提升、重点学生学业有困惑” 等突出问题,切实将课堂教学质量提升要求转化为具体行动,推动学校专项行动在专业层面落地见效、走深走实。

专题研讨锚定核心,靶向破解课堂难题

10月23日,专业召开课堂教学质量提升专题研讨会。会议由系主任毕经毅教授主持,专业全体专任教师全员参会,围绕“聚焦课堂注意力,激活学生主动性”主题展开深度研讨,旨在从根源上解决专业课堂“抬头率低、参与性弱”的核心痛点。

会上,毕经毅教授首先结合专业课程特性剖析问题本质。他指出,专业涵多门核心课程既包含大量抽象理论知识,又涉及复杂公式推导与工程实践应用,传统“教师单向讲授、学生被动聆听”的课堂模式,极易让学生陷入“听觉疲劳”,进而出现注意力分散、趴桌犯困等现象,严重影响知识传递效率与教学质量。

随后,全体专任教师结合自身教学实例,从“教”与“学”双维度深入复盘,最终梳理出制约课堂教学效果的三大共性问题:一是单向授课时长超标,部分教师讲解重难点内容时,单次理论讲授时长超过25分钟,缺乏中途互动与思维引导,学生注意力难以持续集中;二是抽象知识呈现单一,面对抽象知识点,仅依赖PPT文字与静态图片讲解,学生难以建立空间思维与理论联系实际的认知,理解受阻后易放弃专注;三是课堂互动覆盖不足,现有互动多以“教师提问、个别学生应答”为主,多数学生处于“旁观式学习”状态,缺乏“必须参与、主动思考”的压力与动力。

针对上述问题,全体教师以“可操作、能落地、见实效”为原则,结合专业课程特点与学生学习习惯,集思广益形成四项精准优化策略:其一,推行“15+5”课堂节奏管控,每15分钟核心理论讲解后,通过“快速抢答”“同桌互问”等短时互动,打破注意力疲劳周期;其二,强化直观化教学工具应用,每节课至少引入1种实体模型、AI动态模拟视频或工程案例视频,将抽象知识转化为“看得见、摸得着”的内容;其三,设计“全员参与式”互动任务,采用 “小组讨论+ 集体展示”“全员动笔+随机点评” 等形式,确保每个学生都能深度参与课堂;其四,建立“课堂专注度即时激励”机制,将学生主动参与、练习正确率等纳入当堂平时成绩,通过“专注积分兑换专业礼品、工具套装”等方式强化正向引导,同时对注意力不集中的学生采取“温和提醒+课后补学”的个性化帮扶。

集体备课传帮带,夯实教师教学能力

为破解“新教师教学经验不足、课程把控能力薄弱”的问题,专业以“强师资、提质量”为目标,组织教学经验丰富的骨干教师牵头,开展“一对一、一对多”集体备课活动,覆盖专业所有新入职不满3年的年轻教师,切实以“传帮带”模式筑牢教学团队根基。

集体备课以“拆解教学难点、创新教学方法、打磨教学细节”为核心内容,分三个阶段有序推进:第一阶段为“课程重难点梳理”,骨干教师结合历年教学反馈,将易混淆、难理解的知识点,拆解为“理论推导+案例分析+实践验证”的三阶教学逻辑,并向年轻教师分享“如何用生活案例类比专业知识”“如何通过提问引导学生自主推导公式”等实用技巧;第二阶段为 “教学方案共创”,针对年轻教师提出的“抽象知识如何直观化”“课堂突发情况如何应对”等问题,双方共同设计教学方案 ,共同制作可拆卸的简易零件模型,规划“学生分组组装+教师点评纠错”的互动环节;为应对“学生提问超出教学计划”的情况,梳理“引导学生课后深入探究”“结合后续课程内容简要回应”等应对策略;第三阶段为“模拟授课与点评”,年轻教师针对某一知识点进行15分钟模拟授课,骨干教师从“语言表达、节奏把控、互动设计”等维度现场点评,提出“减少口头禅”“增加眼神交流”“提前预设学生易错点”等具体改进建议,帮助年轻教师快速优化教学表现。

学业座谈暖人心,精准助力学生成长

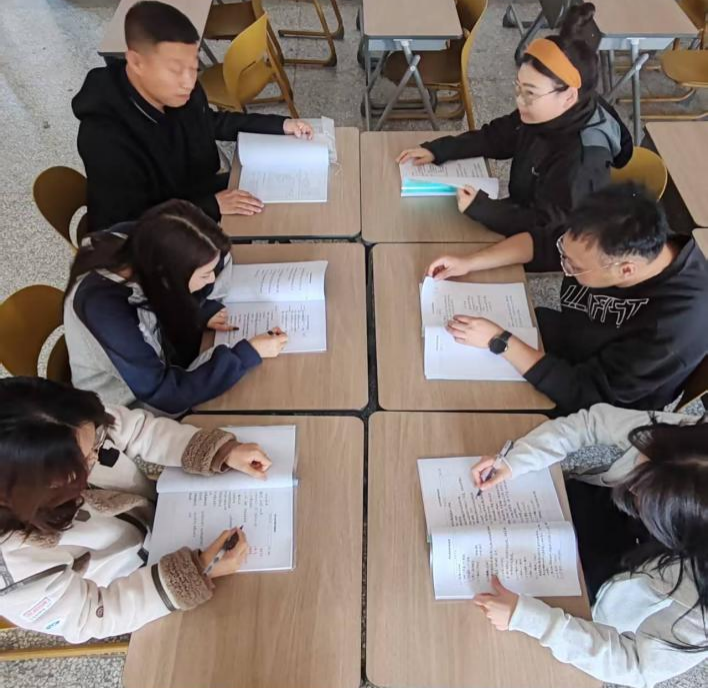

为切实解决“重点关注学生(学业预警、挂科2门以上)学习动力不足、知识漏洞较多” 的问题,专业以“强帮扶、促提升”为目标,与 34名重点关注学生,召开“面对面、心贴心”的学业提升座谈会,通过“倾听需求、精准指导、强化信心”的方式,为学生搭建个性化学业帮扶桥梁。

座谈会上,毕经毅主任向学生详细解读“课堂专注度与学业成绩的关联性”,结合往届学生“从课堂走神到主动参与,最终实现成绩逆袭”的案例,鼓励学生积极融入课堂互动,主动利用“课后答疑时间、专业学习群”向教师请教问题;同时,还为每位学生定制了“学业提升计划表”,明确“每周需掌握的知识点、完成的练习题、参加的帮扶小组”,并安排1名教师担任“学业导师”,每周跟踪学习进度,及时调整帮扶策略。

在集体交流环节,学生围绕多门课程的学习难点主动发声,例如多名学生反映,《机械制造技术基础》课程中“数控加工中心操作原理”“刀具路径规划”等内容抽象难懂,仅通过课堂理论讲解难以理解“不同加工参数对零件精度的影响”“机床各部件协同工作的逻辑”,希望能有机会走进现代工程训练中心,通过观察真实机床运作、接触数控加工设备,将理论知识与实物、实操结合,降低理解难度。

针对学生提出的诉求与困惑,教师团队现场回应、精准施策:一方面,针对《机械制造技术基础》的抽象知识点,明确提出“理论+实践”联动学习方案——专业将协调现代工程训练中心资源,在课程教学周期内安排2次“实地教学”,组织学生走进加工中心车间,由教师现场讲解数控车床、铣床的结构组成,演示零件加工的完整流程,让学生直观观察“刀具更换”“程序输入与运行”等关键环节,同时设置“提问互动” 环节解答学生“加工参数如何调整”“不同零件适用何种加工方式”等疑问。

后续,机械设计制造及其自动化专业将以 “闭环管理、持续优化” 为原则,推进各项举措落地见效:一是深化课堂优化策略实施,结合督导小组抽查结果,本月重点调整 “15+5” 节奏在《机械原理》《理论力学》等课程中的适配性,确保策略与课程特点精准匹配;二是拓展集体备课范围,将“课堂优化策略融入教学”作为下次备课核心,同时邀请企业工程师参与,加入更多工程实践案例;三是强化学业帮扶跟踪,每月开展1次重点学生学业测试,根据测试结果动态调整“学业提升计划表”,并组织“学习经验分享会”,让成绩进步的学生分享心得,形成“比学赶超”的良好氛围。

专业将始终以“抓铁有痕、踏石留印”的作风,持续聚焦课堂教学质量提升的核心问题,不断完善“三维联动”举措,切实将课堂主阵地筑牢、筑强,为培养具备扎实理论基础、较强实践能力的高素质机械设计制造人才提供有力支撑,助力学校课堂教学质量提升专项行动取得更大成效。